ACF

| ID | 249941 |

| key | field_606c8a07f214f |

| label | Biografia |

| name | biografia |

| prefix | acf |

| type | wysiwyg |

| value | <figure id="imgLeft"><img decoding="async" src="https://www.memoriaritrovata.it/wp-content/uploads/2021/06/pinto-topaz-enhance-4x-faceai.jpeg" alt="" width="300px" /></figure> <p>Luigi Pinto, foggiano, è una delle 8 vittime della strage neofascista di Piazza della Loggia a Brescia, avvenuta il 28 maggio 1974.<br /> Nato a Foggia l’8 maggio 1949, Luigi Pinto era un militante della Cgil Scuola e di Avanguardia Operaia. Fin dai banchi di scuola – è stato uno studente dell’ITIS Altamura, dove si è diplomato – ha manifestato una spiccata passione per la scuola che sognava democratica, aperta a tutti, fattore propulsivo di giustizia sociale.<br /> La sua gioventù non è stata facile. Quando aveva solo 13 anni è venuta a mancare sua madre.<br /> Si è adattato a diversi mestieri: proiezionista al cineteatro Ariston di Foggia, riparatore di lavatrici, quindi operaio in uno zuccherificio e minatore in Sardegna. Si iscrive a due concorsi: nelle Ferrovie dello Stato e nella scuola. Li supererà entrambi ma alla fine Luigi sceglierà la strada che ha sempre sognato: nella scuola, per cercare di cambiarla, dal di dentro. Diventa insegnante di Applicazioni tecniche nella scuola media, con diversi incarichi che lo porteranno a Rovigo, poi in provincia di Mantova, e infine a Siviano di Montisola, in provincia di Brescia.<br /> Nel settembre del 1973, Luigi Pinto sposò Ada Bardini, una compagna della scuola. Nello stesso anno ottenne la tanto attesa nomina a tempo indeterminato.<br /> Il 28 maggio 1974, giorno della strade, Luigi Pinto era in piazza della Loggia a Brescia assieme ad altre migliaia di persone per manifestare contro le continue provocazioni e gli attentati dei neofascisti a Brescia e nella provincia. L’1 giugno avrebbe dovuto partecipare al congresso provinciale della Cgil Scuola, invece sarà la data della sua morte, dopo un’agonia atroce durata diversi giorni. Aveva solo 25 anni.<br /> I suoi funerali, svoltisi a Foggia il 4 giugno del 1874 hanno rappresentato una delle manifestazioni popolari più partecipate che la storia civile della città ricordi. La città gli ha dedicato un importante viale. La Flc Cgil gli ha fatto erigere un monumento, disegnato dall’architetto Michele Sisbarra, mentre il regista foggiano Lucio Dell’Accio ha realizzato su Luigi Pinto e sulla strage di Brescia l’apprezzato documentario Scene di una Strage.<br /> Foggia ricorda Luigi Pinto ogni anno, con una serie di iniziative promosse in occasione dell’anniversario della strage con lo scopo di mantenere viva la memoria di quei tragici eventi e di contrastare ogni tentativo di revisionismo o offuscamento delle verità storiche.</p> |

| menu_order | 1 |

| instructions | La immagine di anteprima deve essere quadrata di dimensioni di 600px x 600px. Sostituire nella scheda "Testo", la stringa "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" con l'indicazione dello stesso percorso della Featured Image. Dopo di che, aggiungere il testo della biografia del personaggio. Se il testo della biografia è troppo lungo, inserire il tag nel punto in cui si vuole interrompere la lettura: [expander_maker id="2" more="Continua a leggere..." less="Leggi di meno..."] e chiudere alla fine del testo con il tag: [/expander_maker] |

| required | 1 |

| parent | 249933 |

| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |

| default_value | <figure id="imgLeft"><img src="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" width="300px" alt=""></figure> |

| tabs | all |

| toolbar | full |

| media_upload | 1 |

| _name | biografia |

| _valid | 1 |

Module Settings

| custom_identifier | ACF Item |

| acf_name | field_606c8a07f214f |

| is_author_acf_field | off |

| post_object_acf_name | none |

| author_field_type | author_post |

| linked_user_acf_name | none |

| type_taxonomy_acf_name | none |

| acf_tag | p |

| show_label | off |

| label_seperator | : |

| visibility | on |

| empty_value_option | hide_module |

| element_in_section | off |

| use_icon | off |

| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |

| use_circle | off |

| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |

| use_circle_border | off |

| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |

| use_icon_font_size | off |

| icon_image_placement | left |

| image_mobile_stacking | initial |

| return_format | array |

| auto_detect_video_audio | on |

| image_link_url | off |

| image_link_url_acf_name | none |

| checkbox_style | array |

| checkbox_radio_return | label |

| checkbox_radio_value_type | off |

| checkbox_radio_link | off |

| link_button | off |

| email_subject | none |

| email_body_after | none |

| add_css_class | off |

| add_css_loop_layout | off |

| add_css_class_selector | body |

| link_new_tab | on |

| link_name_acf | off |

| link_name_acf_name | none |

| url_link_icon | off |

| url_as_image | off |

| image_size | full |

| image_full_width | off |

| true_false_condition | off |

| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |

| true_false_text_true | True |

| true_false_text_false | False |

| is_audio | off |

| is_video | off |

| video_keep_aspect_ratio | on |

| video_loop | on |

| video_autoplay | on |

| make_video_background | off |

| video_background_size | cover |

| is_oembed_video | off |

| defer_video | off |

| defer_video_icon | I||divi||400 |

| video_icon_font_size | off |

| pretify_text | off |

| pretify_seperator | , |

| number_decimal | . |

| show_value_if_zero | off |

| text_image | off |

| is_options_page | off |

| is_repeater_loop_layout | off |

| linked_post_style | custom |

| link_post_seperator | , |

| link_to_post_object | on |

| link_to_post_object_new_tab | off |

| loop_layout | none |

| columns | 4 |

| columns_tablet | 2 |

| columns_mobile | 1 |

| user_field_return | display_name |

| link_to_author_page | off |

| repeater_dyn_btn_acf | none |

| text_before_position | same_line |

| label_position | same_line |

| vertical_alignment | middle |

| _builder_version | 4.20.0 |

| _module_preset | default |

| title_css_text_align | justify |

| title_css_text_color | #000000 |

| title_css_font_size | 18px |

| title_css_letter_spacing | 0px |

| title_css_line_height | 1.3em |

| acf_label_css_font | |700|on|||||| |

| acf_label_css_font_size | 18px |

| acf_label_css_letter_spacing | 0px |

| acf_label_css_line_height | 1em |

| label_css_text_align | left |

| label_css_text_color | #000000 |

| label_css_font_size | 14px |

| label_css_letter_spacing | 0px |

| text_before_css_font_size | 14px |

| text_before_css_letter_spacing | 0px |

| text_before_css_line_height | 1em |

| seperator_font_size | 14px |

| seperator_letter_spacing | 0px |

| seperator_line_height | 1em |

| relational_field_item_font_size | 14px |

| relational_field_item_letter_spacing | 0px |

| relational_field_item_line_height | 1em |

| background_enable_color | on |

| use_background_color_gradient | off |

| background_color_gradient_repeat | off |

| background_color_gradient_type | linear |

| background_color_gradient_direction | 180deg |

| background_color_gradient_direction_radial | center |

| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |

| background_color_gradient_unit | % |

| background_color_gradient_overlays_image | off |

| background_color_gradient_start | #2b87da |

| background_color_gradient_start_position | 0% |

| background_color_gradient_end | #29c4a9 |

| background_color_gradient_end_position | 100% |

| background_enable_image | on |

| parallax | off |

| parallax_method | on |

| background_size | cover |

| background_image_width | auto |

| background_image_height | auto |

| background_position | center |

| background_horizontal_offset | 0 |

| background_vertical_offset | 0 |

| background_repeat | no-repeat |

| background_blend | normal |

| background_enable_video_mp4 | on |

| background_enable_video_webm | on |

| allow_player_pause | off |

| background_video_pause_outside_viewport | on |

| background_enable_pattern_style | off |

| background_pattern_style | polka-dots |

| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |

| background_pattern_size | initial |

| background_pattern_width | auto |

| background_pattern_height | auto |

| background_pattern_repeat_origin | top_left |

| background_pattern_horizontal_offset | 0 |

| background_pattern_vertical_offset | 0 |

| background_pattern_repeat | repeat |

| background_pattern_blend_mode | normal |

| background_enable_mask_style | off |

| background_mask_style | layer-blob |

| background_mask_color | #ffffff |

| background_mask_aspect_ratio | landscape |

| background_mask_size | stretch |

| background_mask_width | auto |

| background_mask_height | auto |

| background_mask_position | center |

| background_mask_horizontal_offset | 0 |

| background_mask_vertical_offset | 0 |

| background_mask_blend_mode | normal |

| custom_button | off |

| button_text_size | 18 |

| button_bg_use_color_gradient | off |

| button_bg_color_gradient_repeat | off |

| button_bg_color_gradient_type | linear |

| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |

| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |

| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |

| button_bg_color_gradient_unit | % |

| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |

| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |

| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |

| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |

| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |

| button_bg_enable_image | on |

| button_bg_parallax | off |

| button_bg_parallax_method | on |

| button_bg_size | cover |

| button_bg_image_width | auto |

| button_bg_image_height | auto |

| button_bg_position | center |

| button_bg_horizontal_offset | 0 |

| button_bg_vertical_offset | 0 |

| button_bg_repeat | no-repeat |

| button_bg_blend | normal |

| button_bg_enable_video_mp4 | on |

| button_bg_enable_video_webm | on |

| button_bg_allow_player_pause | off |

| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |

| button_use_icon | on |

| button_icon_placement | right |

| button_on_hover | on |

| positioning | none |

| position_origin_a | top_left |

| position_origin_f | top_left |

| position_origin_r | top_left |

| width | auto |

| max_width | none |

| min_height | auto |

| height | auto |

| max_height | none |

| filter_hue_rotate | 0deg |

| filter_saturate | 100% |

| filter_brightness | 100% |

| filter_contrast | 100% |

| filter_invert | 0% |

| filter_sepia | 0% |

| filter_opacity | 100% |

| filter_blur | 0px |

| mix_blend_mode | normal |

| animation_style | none |

| animation_direction | center |

| animation_duration | 1000ms |

| animation_delay | 0ms |

| animation_intensity_slide | 50% |

| animation_intensity_zoom | 50% |

| animation_intensity_flip | 50% |

| animation_intensity_fold | 50% |

| animation_intensity_roll | 50% |

| animation_starting_opacity | 0% |

| animation_speed_curve | ease-in-out |

| animation_repeat | once |

| hover_transition_duration | 300ms |

| hover_transition_delay | 0ms |

| hover_transition_speed_curve | ease |

| link_option_url_new_window | off |

| sticky_position | none |

| sticky_offset_top | 0px |

| sticky_offset_bottom | 0px |

| sticky_limit_top | none |

| sticky_limit_bottom | none |

| sticky_offset_surrounding | on |

| sticky_transition | on |

| motion_trigger_start | middle |

| hover_enabled | 0 |

| title_css_font_size_tablet | 18px |

| title_css_font_size_phone | 14px |

| title_css_font_size_last_edited | on|phone |

| title_css_text_shadow_style | none |

| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |

| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |

| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| acf_label_css_text_shadow_style | none |

| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |

| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |

| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| label_css_text_shadow_style | none |

| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |

| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |

| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| text_before_css_text_shadow_style | none |

| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |

| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |

| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| seperator_text_shadow_style | none |

| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |

| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |

| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| relational_field_item_text_shadow_style | none |

| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |

| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |

| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| button_text_shadow_style | none |

| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| button_text_shadow_vertical_length | 0em |

| button_text_shadow_blur_strength | 0em |

| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| box_shadow_style | none |

| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |

| box_shadow_position | outer |

| box_shadow_style_button | none |

| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |

| box_shadow_position_button | outer |

| text_shadow_style | none |

| text_shadow_horizontal_length | 0em |

| text_shadow_vertical_length | 0em |

| text_shadow_blur_strength | 0em |

| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| disabled | off |

| global_colors_info | {} |

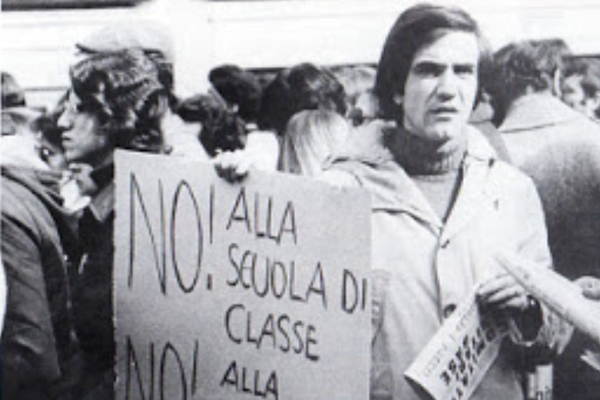

Luigi Pinto, foggiano, è una delle 8 vittime della strage neofascista di Piazza della Loggia a Brescia, avvenuta il 28 maggio 1974.

Nato a Foggia l’8 maggio 1949, Luigi Pinto era un militante della Cgil Scuola e di Avanguardia Operaia. Fin dai banchi di scuola – è stato uno studente dell’ITIS Altamura, dove si è diplomato – ha manifestato una spiccata passione per la scuola che sognava democratica, aperta a tutti, fattore propulsivo di giustizia sociale.

La sua gioventù non è stata facile. Quando aveva solo 13 anni è venuta a mancare sua madre.

Si è adattato a diversi mestieri: proiezionista al cineteatro Ariston di Foggia, riparatore di lavatrici, quindi operaio in uno zuccherificio e minatore in Sardegna. Si iscrive a due concorsi: nelle Ferrovie dello Stato e nella scuola. Li supererà entrambi ma alla fine Luigi sceglierà la strada che ha sempre sognato: nella scuola, per cercare di cambiarla, dal di dentro. Diventa insegnante di Applicazioni tecniche nella scuola media, con diversi incarichi che lo porteranno a Rovigo, poi in provincia di Mantova, e infine a Siviano di Montisola, in provincia di Brescia.

Nel settembre del 1973, Luigi Pinto sposò Ada Bardini, una compagna della scuola. Nello stesso anno ottenne la tanto attesa nomina a tempo indeterminato.

Il 28 maggio 1974, giorno della strade, Luigi Pinto era in piazza della Loggia a Brescia assieme ad altre migliaia di persone per manifestare contro le continue provocazioni e gli attentati dei neofascisti a Brescia e nella provincia. L’1 giugno avrebbe dovuto partecipare al congresso provinciale della Cgil Scuola, invece sarà la data della sua morte, dopo un’agonia atroce durata diversi giorni. Aveva solo 25 anni.

I suoi funerali, svoltisi a Foggia il 4 giugno del 1874 hanno rappresentato una delle manifestazioni popolari più partecipate che la storia civile della città ricordi. La città gli ha dedicato un importante viale. La Flc Cgil gli ha fatto erigere un monumento, disegnato dall’architetto Michele Sisbarra, mentre il regista foggiano Lucio Dell’Accio ha realizzato su Luigi Pinto e sulla strage di Brescia l’apprezzato documentario Scene di una Strage.

Foggia ricorda Luigi Pinto ogni anno, con una serie di iniziative promosse in occasione dell’anniversario della strage con lo scopo di mantenere viva la memoria di quei tragici eventi e di contrastare ogni tentativo di revisionismo o offuscamento delle verità storiche.

Execution time: 0.0028 seconds

Args

| post_type |

| ||||

| post_status | publish | ||||

| posts_per_page | 16 | ||||

| meta_query |

| ||||

| tax_query |

| ||||

| post__not_in |

| ||||

| orderby |

| ||||

| meta_key | data_ordinamento | ||||

| relevanssi | true |

Module Settings

| post_type_choose | memorie|off|off|off|off|off|off|off|off|on |

| loop_style | custom_loop_layout |

| shortcode_name | [de_loop_template_shortcode] |

| loop_templates | divi-blog |

| custom_loop_template | none |

| loop_layout | 281973 |

| filter_update_animation | load-3 |

| animation_color | #E02B20 |

| loading_bg_color | #D6D6D6 |

| no_posts_layout | 1369 |

| no_posts_layout_text | Sorry, No posts. |

| is_main_loop | on |

| include_current_terms | off |

| groupping_post_object | off |

| groupping_taxonomy | none |

| show_empty_onload | off |

| post_status | publish |

| show_current_post | off |

| posts_number | 16 |

| post_offset | 0 |

| post_display_type | linked_post |

| saved_type | wishlist |

| acf_linked_acf | field_608106706e5d9 |

| related_content | categories |

| related_acf_field | none |

| related_content_categories | default |

| is_category_loop | off |

| disable_sticky_posts | off |

| specific_post_objects | off |

| related_content_tags | default |

| tax_name_related | none |

| acf_name_related | none |

| custom_tax_choose | dflip_category |

| acf_name | none |

| include_sticky_posts | on |

| include_sticky_posts_only | off |

| onload_tax_choose | post |

| sort_order | acf_date_picker |

| acf_sort_field | none |

| acf_sort_type | string |

| acf_date_picker_field | field_6090267cc15e4 |

| acf_date_picker_method | default |

| acf_date_picker_custom_day | 30 |

| order_asc_desc | ASC |

| sec_acf_sort_field | none |

| sec_acf_sort_type | string |

| sec_acf_date_picker_field | none |

| sec_order_asc_desc | ASC |

| enable_loadmore | pagination |

| pagination_position | bottom |

| scrollto | on |

| scrollto_fine_tune | 0px |

| loadmore_text | Load More |

| loadmore_text_loading | Loading... |

| enable_resultcount | on |

| resultcount_position | left |

| result_count_single_text | Visualizzata una sola Memoria |

| result_count_all_text | Visualizzate tutte %d Memorie |

| result_count_pagination_text | Visualizzate %d-%d di %d Memorie |

| has_map | off |

| map_all_posts | off |

| map_all_posts_limit | -1 |

| map_infoview_layout | none |

| map_infoview_layout_ajax | off |

| hide_marker_label | off |

| map_cluster | on |

| map_center_first_post | on |

| link_whole_gird | off |

| link_whole_gird_external | off |

| external_acf | none |

| content_section_layout | none |

| grid_layout | grid |

| columns | 4 |

| columns_tablet | 2 |

| columns_mobile | 1 |

| custom_gutter_width | off |

| grid_list_default | list |

| grid_list_position | left |

| grid_list_cookie_time | 30 |

| grid_view_icon | ||divi||400 |

| list_view_icon | ||fa||900 |

| icon_padding | 7px|7px|7px|7px |

| icon_margin | 0px|10px|0px|0px |

| enable_overlay | on |

| show_featured_image | on |

| show_read_more | off |

| read_more_text | Read More |

| show_author | on |

| show_date | on |

| date_format | F j, Y |

| show_categories | on |

| show_content | off |

| excerpt_length | 270 |

| excerpt_more | ... |

| show_comments | off |

| meta_separator | | |

| content_visibility | hover |

| image_hover_animation | none |

| loop_template_content_alignment | center_center |

| loop_template_color_theme | light |

| loop_template_same_height | on |

| image_min_height | 150px |

| image_max_height | 500px |

| pagination_item_background | #fff |

| pagination_item_background_active | #ebe9eb |

| _builder_version | 4.21.0 |

| _module_preset | default |

| grouping_tax_title_font_size | 14px |

| grouping_tax_title_letter_spacing | 0px |

| grouping_tax_title_line_height | 1em |

| title_font_size | 14px |

| title_letter_spacing | 0px |

| title_line_height | 1em |

| excerpt_font_size | 14px |

| excerpt_letter_spacing | 0px |

| excerpt_line_height | 1em |

| loop_template_meta_font_size | 14px |

| loop_template_meta_letter_spacing | 0px |

| loop_template_meta_line_height | 1em |

| loop_template_meta_a_font_size | 14px |

| loop_template_meta_a_letter_spacing | 0px |

| loop_template_meta_a_line_height | 1em |

| loop_template_a_font_size | 14px |

| loop_template_a_letter_spacing | 0px |

| loop_template_a_line_height | 1em |

| pagination_font_letter_spacing | 0px |

| active_pagination_letter_spacing | 0px |

| background_enable_color | on |

| use_background_color_gradient | off |

| background_color_gradient_repeat | off |

| background_color_gradient_type | linear |

| background_color_gradient_direction | 180deg |

| background_color_gradient_direction_radial | center |

| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |

| background_color_gradient_unit | % |

| background_color_gradient_overlays_image | off |

| background_color_gradient_start | #2b87da |

| background_color_gradient_start_position | 0% |

| background_color_gradient_end | #29c4a9 |

| background_color_gradient_end_position | 100% |

| background_enable_image | on |

| parallax | off |

| parallax_method | on |

| background_size | cover |

| background_image_width | auto |

| background_image_height | auto |

| background_position | center |

| background_horizontal_offset | 0 |

| background_vertical_offset | 0 |

| background_repeat | no-repeat |

| background_blend | normal |

| background_enable_video_mp4 | on |

| background_enable_video_webm | on |

| allow_player_pause | off |

| background_video_pause_outside_viewport | on |

| background_enable_pattern_style | off |

| background_pattern_style | polka-dots |

| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |

| background_pattern_size | initial |

| background_pattern_width | auto |

| background_pattern_height | auto |

| background_pattern_repeat_origin | top_left |

| background_pattern_horizontal_offset | 0 |

| background_pattern_vertical_offset | 0 |

| background_pattern_repeat | repeat |

| background_pattern_blend_mode | normal |

| background_enable_mask_style | off |

| background_mask_style | layer-blob |

| background_mask_color | #ffffff |

| background_mask_aspect_ratio | landscape |

| background_mask_size | stretch |

| background_mask_width | auto |

| background_mask_height | auto |

| background_mask_position | center |

| background_mask_horizontal_offset | 0 |

| background_mask_vertical_offset | 0 |

| background_mask_blend_mode | normal |

| custom_button | off |

| button_text_size | 18 |

| button_bg_use_color_gradient | off |

| button_bg_color_gradient_repeat | off |

| button_bg_color_gradient_type | linear |

| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |

| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |

| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |

| button_bg_color_gradient_unit | % |

| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |

| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |

| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |

| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |

| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |

| button_bg_enable_image | on |

| button_bg_parallax | off |

| button_bg_parallax_method | on |

| button_bg_size | cover |

| button_bg_image_width | auto |

| button_bg_image_height | auto |

| button_bg_position | center |

| button_bg_horizontal_offset | 0 |

| button_bg_vertical_offset | 0 |

| button_bg_repeat | no-repeat |

| button_bg_blend | normal |

| button_bg_enable_video_mp4 | on |

| button_bg_enable_video_webm | on |

| button_bg_allow_player_pause | off |

| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |

| button_use_icon | on |

| button_icon_placement | right |

| button_on_hover | on |

| custom_loop_template_button | off |

| loop_template_button_text_size | 18 |

| loop_template_button_bg_use_color_gradient | off |

| loop_template_button_bg_color_gradient_repeat | off |

| loop_template_button_bg_color_gradient_type | linear |

| loop_template_button_bg_color_gradient_direction | 180deg |

| loop_template_button_bg_color_gradient_direction_radial | center |

| loop_template_button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |

| loop_template_button_bg_color_gradient_unit | % |

| loop_template_button_bg_color_gradient_overlays_image | off |

| loop_template_button_bg_color_gradient_start | #2b87da |

| loop_template_button_bg_color_gradient_start_position | 0% |

| loop_template_button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |

| loop_template_button_bg_color_gradient_end_position | 100% |

| loop_template_button_bg_enable_image | on |

| loop_template_button_bg_parallax | off |

| loop_template_button_bg_parallax_method | on |

| loop_template_button_bg_size | cover |

| loop_template_button_bg_image_width | auto |

| loop_template_button_bg_image_height | auto |

| loop_template_button_bg_position | center |

| loop_template_button_bg_horizontal_offset | 0 |

| loop_template_button_bg_vertical_offset | 0 |

| loop_template_button_bg_repeat | no-repeat |

| loop_template_button_bg_blend | normal |

| loop_template_button_bg_enable_video_mp4 | on |

| loop_template_button_bg_enable_video_webm | on |

| loop_template_button_bg_allow_player_pause | off |

| loop_template_button_bg_video_pause_outside_viewport | on |

| loop_template_button_use_icon | on |

| loop_template_button_icon_placement | right |

| loop_template_button_on_hover | on |

| positioning | none |

| position_origin_a | top_left |

| position_origin_f | top_left |

| position_origin_r | top_left |

| width | auto |

| max_width | none |

| min_height | auto |

| height | auto |

| max_height | none |

| filter_hue_rotate | 0deg |

| filter_saturate | 100% |

| filter_brightness | 100% |

| filter_contrast | 100% |

| filter_invert | 0% |

| filter_sepia | 0% |

| filter_opacity | 100% |

| filter_blur | 0px |

| mix_blend_mode | normal |

| animation_style | none |

| animation_direction | center |

| animation_duration | 1000ms |

| animation_delay | 0ms |

| animation_intensity_slide | 50% |

| animation_intensity_zoom | 50% |

| animation_intensity_flip | 50% |

| animation_intensity_fold | 50% |

| animation_intensity_roll | 50% |

| animation_starting_opacity | 0% |

| animation_speed_curve | ease-in-out |

| animation_repeat | once |

| hover_transition_duration | 300ms |

| hover_transition_delay | 0ms |

| hover_transition_speed_curve | ease |

| link_option_url_new_window | off |

| sticky_position | none |

| sticky_offset_top | 0px |

| sticky_offset_bottom | 0px |

| sticky_limit_top | none |

| sticky_limit_bottom | none |

| sticky_offset_surrounding | on |

| sticky_transition | on |

| motion_trigger_start | middle |

| hover_enabled | 0 |

| grouping_tax_title_text_shadow_style | none |

| grouping_tax_title_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| grouping_tax_title_text_shadow_vertical_length | 0em |

| grouping_tax_title_text_shadow_blur_strength | 0em |

| grouping_tax_title_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| title_text_shadow_style | none |

| title_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| title_text_shadow_vertical_length | 0em |

| title_text_shadow_blur_strength | 0em |

| title_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| excerpt_text_shadow_style | none |

| excerpt_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| excerpt_text_shadow_vertical_length | 0em |

| excerpt_text_shadow_blur_strength | 0em |

| excerpt_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| loop_template_meta_text_shadow_style | none |

| loop_template_meta_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| loop_template_meta_text_shadow_vertical_length | 0em |

| loop_template_meta_text_shadow_blur_strength | 0em |

| loop_template_meta_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| loop_template_meta_a_text_shadow_style | none |

| loop_template_meta_a_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| loop_template_meta_a_text_shadow_vertical_length | 0em |

| loop_template_meta_a_text_shadow_blur_strength | 0em |

| loop_template_meta_a_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| loop_template_a_text_shadow_style | none |

| loop_template_a_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| loop_template_a_text_shadow_vertical_length | 0em |

| loop_template_a_text_shadow_blur_strength | 0em |

| loop_template_a_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| pagination_font_text_shadow_style | none |

| pagination_font_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| pagination_font_text_shadow_vertical_length | 0em |

| pagination_font_text_shadow_blur_strength | 0em |

| pagination_font_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| active_pagination_text_shadow_style | none |

| active_pagination_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| active_pagination_text_shadow_vertical_length | 0em |

| active_pagination_text_shadow_blur_strength | 0em |

| active_pagination_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| button_text_shadow_style | none |

| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| button_text_shadow_vertical_length | 0em |

| button_text_shadow_blur_strength | 0em |

| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| loop_template_button_text_shadow_style | none |

| loop_template_button_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| loop_template_button_text_shadow_vertical_length | 0em |

| loop_template_button_text_shadow_blur_strength | 0em |

| loop_template_button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| box_shadow_style | none |

| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |

| box_shadow_position | outer |

| box_shadow_style_product | none |

| box_shadow_color_product | rgba(0,0,0,0.3) |

| box_shadow_position_product | outer |

| box_shadow_style_grid_list_view_button | none |

| box_shadow_color_grid_list_view_button | rgba(0,0,0,0.3) |

| box_shadow_position_grid_list_view_button | outer |

| box_shadow_style_button | none |

| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |

| box_shadow_position_button | outer |

| box_shadow_style_loop_template_button | none |

| box_shadow_color_loop_template_button | rgba(0,0,0,0.3) |

| box_shadow_position_loop_template_button | outer |

| text_shadow_style | none |

| text_shadow_horizontal_length | 0em |

| text_shadow_vertical_length | 0em |

| text_shadow_blur_strength | 0em |

| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| disabled | off |

| global_colors_info | {} |

ACF

| ID | 248768 |

| key | field_6065e06905487 |

| label | Natura analogica |

| name | natura_analogica |

| prefix | acf |

| type | radio |

| value | ritaglio di stampa |

| menu_order | 1 |

| instructions | Spuntare il pulsante relativo al tipo di natura dell'oggetto. Se l'oggetto è di tipo diverso, cliccare sul pulsante vuoto e compilare il campo inserendovi testo libero. |

| required | 1 |

| parent | 248747 |

| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |

| choices | Array ( [oggetto digitale (pdf)] => Oggetto digitale (Pdf) [testo a stampa] => Testo a stampa [documento testo] => Documento di Testo [manoscritto] => Manoscritto [ritaglio di stampa] => Ritaglio di stampa [audio non musicale] => Audio non musicale [audio musicale] => Audio musicale [album fotografico] => Album fotografico [oggetto digitale (galleria)] => Oggetto digitale (galleria) [raccolta di diapositive] => Raccolta di diapositive [fotografia] => Fotografia [oggetto digitale (foto)] => Oggetto digitale (foto) [diapositiva] => Diapositiva [materiale grafico] => Materiale grafico [pellicola] => Pellicola [video] => Video ) |

| allow_null | 1 |

| layout | horizontal |

| return_format | value |

| show_column_weight | 1000 |

| allow_quickedit | 1 |

| allow_bulkedit | 1 |

| _name | natura_analogica |

| _valid | 1 |

Module Settings

| custom_identifier | ACF Item |

| acf_name | field_6065e06905487 |

| is_author_acf_field | off |

| post_object_acf_name | none |

| author_field_type | author_post |

| linked_user_acf_name | none |

| type_taxonomy_acf_name | none |

| acf_tag | p |

| show_label | off |

| label_seperator | : |

| visibility | on |

| empty_value_option | hide_module |

| element_in_section | off |

| use_icon | off |

| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |

| use_circle | off |

| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |

| use_circle_border | off |

| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |

| use_icon_font_size | off |

| icon_pos_left | 5px |

| icon_image_placement | left |

| image_mobile_stacking | initial |

| return_format | array |

| auto_detect_video_audio | on |

| image_link_url | off |

| image_link_url_acf_name | none |

| checkbox_style | array |

| checkbox_radio_return | label |

| checkbox_radio_value_type | off |

| checkbox_radio_link | off |

| link_button | off |

| email_subject | none |

| email_body_after | none |

| add_css_class | off |

| add_css_loop_layout | off |

| add_css_class_selector | body |

| link_new_tab | on |

| link_name_acf | off |

| link_name_acf_name | none |

| url_link_icon | off |

| url_as_image | off |

| image_size | full |

| image_full_width | off |

| true_false_condition | off |

| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |

| true_false_text_true | True |

| true_false_text_false | False |

| is_audio | off |

| is_video | off |

| video_keep_aspect_ratio | on |

| video_loop | on |

| video_autoplay | on |

| make_video_background | off |

| video_background_size | cover |

| is_oembed_video | off |

| defer_video | off |

| defer_video_icon | I||divi||400 |

| video_icon_font_size | off |

| pretify_text | off |

| pretify_seperator | , |

| number_decimal | . |

| show_value_if_zero | off |

| text_image | off |

| is_options_page | off |

| is_repeater_loop_layout | off |

| linked_post_style | custom |

| link_post_seperator | , |

| link_to_post_object | on |

| link_to_post_object_new_tab | off |

| loop_layout | none |

| columns | 3 |

| columns_tablet | 2 |

| columns_mobile | 1 |

| user_field_return | display_name |

| link_to_author_page | off |

| repeater_dyn_btn_acf | field_6065e069051ec |

| text_before_position | same_line |

| label_position | same_line |

| vertical_alignment | middle |

| admin_label | tipo di oggetto |

| _builder_version | 4.23.1 |

| _module_preset | default |

| title_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |

| title_css_font_size | 14px |

| title_css_letter_spacing | 0px |

| title_css_line_height | 1em |

| acf_label_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |

| acf_label_css_font_size | 14px |

| acf_label_css_letter_spacing | 0px |

| acf_label_css_line_height | 1em |

| label_css_font | |600|on|||||| |

| label_css_text_color | #000000 |

| label_css_font_size | 11px |

| label_css_letter_spacing | 0px |

| text_before_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |

| text_before_css_font_size | 14px |

| text_before_css_letter_spacing | 0px |

| text_before_css_line_height | 1em |

| seperator_text_color | RGBA(255,255,255,0) |

| seperator_font_size | 14px |

| seperator_letter_spacing | 0px |

| seperator_line_height | 1em |

| relational_field_item_text_color | RGBA(255,255,255,0) |

| relational_field_item_font_size | 14px |

| relational_field_item_letter_spacing | 0px |

| relational_field_item_line_height | 1em |

| background_color | RGBA(255,255,255,0) |

| background_enable_color | on |

| use_background_color_gradient | off |

| background_color_gradient_repeat | off |

| background_color_gradient_type | linear |

| background_color_gradient_direction | 180deg |

| background_color_gradient_direction_radial | center |

| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |

| background_color_gradient_unit | % |

| background_color_gradient_overlays_image | off |

| background_color_gradient_start | #2b87da |

| background_color_gradient_start_position | 0% |

| background_color_gradient_end | #29c4a9 |

| background_color_gradient_end_position | 100% |

| background_enable_image | on |

| parallax | off |

| parallax_method | on |

| background_size | cover |

| background_image_width | auto |

| background_image_height | auto |

| background_position | center |

| background_horizontal_offset | 0 |

| background_vertical_offset | 0 |

| background_repeat | no-repeat |

| background_blend | normal |

| background_enable_video_mp4 | on |

| background_enable_video_webm | on |

| allow_player_pause | off |

| background_video_pause_outside_viewport | on |

| background_enable_pattern_style | off |

| background_pattern_style | polka-dots |

| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |

| background_pattern_size | initial |

| background_pattern_width | auto |

| background_pattern_height | auto |

| background_pattern_repeat_origin | top_left |

| background_pattern_horizontal_offset | 0 |

| background_pattern_vertical_offset | 0 |

| background_pattern_repeat | repeat |

| background_pattern_blend_mode | normal |

| background_enable_mask_style | off |

| background_mask_style | layer-blob |

| background_mask_color | #ffffff |

| background_mask_aspect_ratio | landscape |

| background_mask_size | stretch |

| background_mask_width | auto |

| background_mask_height | auto |

| background_mask_position | center |

| background_mask_horizontal_offset | 0 |

| background_mask_vertical_offset | 0 |

| background_mask_blend_mode | normal |

| custom_button | off |

| button_text_size | 18 |

| button_bg_use_color_gradient | off |

| button_bg_color_gradient_repeat | off |

| button_bg_color_gradient_type | linear |

| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |

| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |

| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |

| button_bg_color_gradient_unit | % |

| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |

| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |

| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |

| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |

| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |

| button_bg_enable_image | on |

| button_bg_parallax | off |

| button_bg_parallax_method | on |

| button_bg_size | cover |

| button_bg_image_width | auto |

| button_bg_image_height | auto |

| button_bg_position | center |

| button_bg_horizontal_offset | 0 |

| button_bg_vertical_offset | 0 |

| button_bg_repeat | no-repeat |

| button_bg_blend | normal |

| button_bg_enable_video_mp4 | on |

| button_bg_enable_video_webm | on |

| button_bg_allow_player_pause | off |

| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |

| button_use_icon | on |

| button_icon_placement | right |

| button_on_hover | on |

| positioning | none |

| position_origin_a | top_left |

| position_origin_f | top_left |

| position_origin_r | top_left |

| width | 95% |

| max_width | 95% |

| module_alignment | center |

| min_height | auto |

| height | auto |

| max_height | none |

| custom_margin | |||20px|false|false |

| custom_margin_tablet | ||||false|false |

| custom_margin_phone | |||20px|false|false |

| custom_margin_last_edited | on|phone |

| custom_padding | ||6px||false|false |

| filter_hue_rotate | 0deg |

| filter_saturate | 100% |

| filter_brightness | 100% |

| filter_contrast | 100% |

| filter_invert | 0% |

| filter_sepia | 0% |

| filter_opacity | 100% |

| filter_blur | 0px |

| mix_blend_mode | normal |

| animation_style | none |

| animation_direction | center |

| animation_duration | 1000ms |

| animation_delay | 0ms |

| animation_intensity_slide | 50% |

| animation_intensity_zoom | 50% |

| animation_intensity_flip | 50% |

| animation_intensity_fold | 50% |

| animation_intensity_roll | 50% |

| animation_starting_opacity | 0% |

| animation_speed_curve | ease-in-out |

| animation_repeat | once |

| hover_transition_duration | 300ms |

| hover_transition_delay | 0ms |

| hover_transition_speed_curve | ease |

| link_option_url_new_window | off |

| sticky_position | none |

| sticky_offset_top | 0px |

| sticky_offset_bottom | 0px |

| sticky_limit_top | none |

| sticky_limit_bottom | none |

| sticky_offset_surrounding | on |

| sticky_transition | on |

| motion_trigger_start | middle |

| hover_enabled | 0 |

| label_css_font_size_tablet | 11px |

| label_css_font_size_phone | 9px |

| label_css_font_size_last_edited | on|phone |

| title_css_text_shadow_style | none |

| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |

| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |

| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| acf_label_css_text_shadow_style | none |

| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |

| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |

| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| label_css_text_shadow_style | none |

| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |

| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |

| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| text_before_css_text_shadow_style | none |

| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |

| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |

| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| seperator_text_shadow_style | none |

| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |

| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |

| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| relational_field_item_text_shadow_style | none |

| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |

| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |

| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| button_text_shadow_style | none |

| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| button_text_shadow_vertical_length | 0em |

| button_text_shadow_blur_strength | 0em |

| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| box_shadow_style | none |

| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |

| box_shadow_position | outer |

| box_shadow_style_button | none |

| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |

| box_shadow_position_button | outer |

| text_shadow_style | none |

| text_shadow_horizontal_length | 0em |

| text_shadow_vertical_length | 0em |

| text_shadow_blur_strength | 0em |

| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| disabled | off |

| locked | off |

| global_colors_info | {} |

ritaglio di stampa

Execution time: 0.0014 seconds

ACF

| ID | 248772 |

| key | field_6065e06905555 |

| label | Data |

| name | data |

| prefix | acf |

| type | date_picker |

| value | 01/06/1974 |

| menu_order | 23 |

| instructions | Compilare questo campo solo se si conosce la data esatta dell'oggetto. Diversamente compilare "Anno" o "Data di massima". Nel caso di creazione di una memoria "BIOGRAFIA" di una persona, la data da inserire è la data di nascita della persona in oggetto. |

| conditional_logic | Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [field] => field_6065e0690551e [operator] => == [value] => Data esatta ) ) ) |

| parent | 248747 |

| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |

| display_format | d/m/Y |

| return_format | d/m/Y |

| first_day | 1 |

| show_column_weight | 1000 |

| _name | data |

| _valid | 1 |

Module Settings

| custom_identifier | data |

| acf_name | field_6065e06905555 |

| is_author_acf_field | off |

| post_object_acf_name | none |

| author_field_type | author_post |

| linked_user_acf_name | none |

| type_taxonomy_acf_name | none |

| acf_tag | p |

| show_label | off |

| label_seperator | : |

| visibility | on |

| empty_value_option | hide_module |

| element_in_section | off |

| use_icon | off |

| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |

| use_circle | off |

| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |

| use_circle_border | off |

| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |

| use_icon_font_size | off |

| icon_image_placement | left |

| image_mobile_stacking | initial |

| return_format | array |

| auto_detect_video_audio | on |

| image_link_url | off |

| image_link_url_acf_name | none |

| checkbox_style | array |

| checkbox_radio_return | label |

| checkbox_radio_value_type | off |

| checkbox_radio_link | off |

| link_button | off |

| email_subject | none |

| email_body_after | none |

| add_css_class | off |

| add_css_loop_layout | off |

| add_css_class_selector | body |

| link_new_tab | on |

| link_name_acf | off |

| link_name_acf_name | none |

| url_link_icon | off |

| url_as_image | off |

| image_size | full |

| image_full_width | off |

| true_false_condition | off |

| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |

| true_false_text_true | True |

| true_false_text_false | False |

| is_audio | off |

| is_video | off |

| video_keep_aspect_ratio | on |

| video_loop | on |

| video_autoplay | on |

| make_video_background | off |

| video_background_size | cover |

| is_oembed_video | off |

| defer_video | off |

| defer_video_icon | I||divi||400 |

| video_icon_font_size | off |

| pretify_text | off |

| pretify_seperator | , |

| number_decimal | . |

| show_value_if_zero | off |

| text_image | off |

| is_options_page | off |

| is_repeater_loop_layout | off |

| linked_post_style | custom |

| link_post_seperator | , |

| link_to_post_object | on |

| link_to_post_object_new_tab | off |

| loop_layout | none |

| columns | 4 |

| columns_tablet | 2 |

| columns_mobile | 1 |

| user_field_return | display_name |

| link_to_author_page | off |

| repeater_dyn_btn_acf | none |

| button_alignment | left |

| text_before_position | same_line |

| label_position | same_line |

| vertical_alignment | middle |

| admin_label | data1 |

| _builder_version | 4.24.0 |

| title_css_text_align | left |

| title_css_text_color | #E02B20 |

| title_css_font_size | 10px |

| title_css_letter_spacing | 0px |

| title_css_line_height | 1em |

| acf_label_css_text_align | left |

| acf_label_css_text_color | #000000 |

| acf_label_css_font_size | 14px |

| acf_label_css_letter_spacing | 0px |

| acf_label_css_line_height | 1em |

| label_css_font | |600||||||| |

| label_css_text_align | left |

| label_css_text_color | #000000 |

| label_css_font_size | 11px |

| label_css_letter_spacing | 0px |

| text_before_css_font_size | 14px |

| text_before_css_letter_spacing | 0px |

| text_before_css_line_height | 1em |

| seperator_font_size | 14px |

| seperator_letter_spacing | 0px |

| seperator_line_height | 1em |

| relational_field_item_font_size | 14px |

| relational_field_item_letter_spacing | 0px |

| relational_field_item_line_height | 1em |

| background_enable_color | on |

| use_background_color_gradient | off |

| background_color_gradient_repeat | off |

| background_color_gradient_type | linear |

| background_color_gradient_direction | 180deg |

| background_color_gradient_direction_radial | center |

| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |

| background_color_gradient_unit | % |

| background_color_gradient_overlays_image | off |

| background_color_gradient_start | #2b87da |

| background_color_gradient_start_position | 0% |

| background_color_gradient_end | #29c4a9 |

| background_color_gradient_end_position | 100% |

| background_enable_image | on |

| parallax | off |

| parallax_method | on |

| background_size | cover |

| background_image_width | auto |

| background_image_height | auto |

| background_position | center |

| background_horizontal_offset | 0 |

| background_vertical_offset | 0 |

| background_repeat | no-repeat |

| background_blend | normal |

| background_enable_video_mp4 | on |

| background_enable_video_webm | on |

| allow_player_pause | off |

| background_video_pause_outside_viewport | on |

| background_enable_pattern_style | off |

| background_pattern_style | polka-dots |

| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |

| background_pattern_size | initial |

| background_pattern_width | auto |

| background_pattern_height | auto |

| background_pattern_repeat_origin | top_left |

| background_pattern_horizontal_offset | 0 |

| background_pattern_vertical_offset | 0 |

| background_pattern_repeat | repeat |

| background_pattern_blend_mode | normal |

| background_enable_mask_style | off |

| background_mask_style | layer-blob |

| background_mask_color | #ffffff |

| background_mask_aspect_ratio | landscape |

| background_mask_size | stretch |

| background_mask_width | auto |

| background_mask_height | auto |

| background_mask_position | center |

| background_mask_horizontal_offset | 0 |

| background_mask_vertical_offset | 0 |

| background_mask_blend_mode | normal |

| custom_button | off |

| button_text_size | 18 |

| button_bg_use_color_gradient | off |

| button_bg_color_gradient_repeat | off |

| button_bg_color_gradient_type | linear |

| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |

| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |

| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |

| button_bg_color_gradient_unit | % |

| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |

| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |

| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |

| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |

| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |

| button_bg_enable_image | on |

| button_bg_parallax | off |

| button_bg_parallax_method | on |

| button_bg_size | cover |

| button_bg_image_width | auto |

| button_bg_image_height | auto |

| button_bg_position | center |

| button_bg_horizontal_offset | 0 |

| button_bg_vertical_offset | 0 |

| button_bg_repeat | no-repeat |

| button_bg_blend | normal |

| button_bg_enable_video_mp4 | on |

| button_bg_enable_video_webm | on |

| button_bg_allow_player_pause | off |

| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |

| button_use_icon | on |

| button_icon_placement | right |

| button_on_hover | on |

| positioning | none |

| position_origin_a | top_left |

| position_origin_f | top_left |

| position_origin_r | top_left |

| width | auto |

| max_width | none |

| module_alignment | left |

| min_height | auto |

| height | auto |

| max_height | none |

| custom_margin | |||6px|false|false |

| custom_margin_tablet | |||6px|false|false |

| custom_margin_phone | |||6px|false|false |

| custom_margin_last_edited | on|phone |

| custom_padding | ||||true|false |

| filter_hue_rotate | 0deg |

| filter_saturate | 100% |

| filter_brightness | 100% |

| filter_contrast | 100% |

| filter_invert | 0% |

| filter_sepia | 0% |

| filter_opacity | 100% |

| filter_blur | 0px |

| mix_blend_mode | normal |

| animation_style | none |

| animation_direction | center |

| animation_duration | 1000ms |

| animation_delay | 0ms |

| animation_intensity_slide | 50% |

| animation_intensity_zoom | 50% |

| animation_intensity_flip | 50% |

| animation_intensity_fold | 50% |

| animation_intensity_roll | 50% |

| animation_starting_opacity | 0% |

| animation_speed_curve | ease-in-out |

| animation_repeat | once |

| hover_transition_duration | 300ms |

| hover_transition_delay | 0ms |

| hover_transition_speed_curve | ease |

| link_option_url_new_window | off |

| sticky_position | none |

| sticky_offset_top | 0px |

| sticky_offset_bottom | 0px |

| sticky_limit_top | none |

| sticky_limit_bottom | none |

| sticky_offset_surrounding | on |

| sticky_transition | on |

| motion_trigger_start | middle |

| hover_enabled | 0 |

| label_css_font_size_tablet | 10px |

| label_css_font_size_phone | 10px |

| label_css_font_size_last_edited | on|phone |

| title_css_text_shadow_style | none |

| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |

| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |

| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| acf_label_css_text_shadow_style | none |

| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |

| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |

| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| label_css_text_shadow_style | none |

| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |

| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |

| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| text_before_css_text_shadow_style | none |

| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |

| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |

| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| seperator_text_shadow_style | none |

| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |

| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |

| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| relational_field_item_text_shadow_style | none |

| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |

| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |

| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| button_text_shadow_style | none |

| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| button_text_shadow_vertical_length | 0em |

| button_text_shadow_blur_strength | 0em |

| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| box_shadow_style | none |

| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |

| box_shadow_position | outer |

| box_shadow_style_button | none |

| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |

| box_shadow_position_button | outer |

| text_shadow_style | none |

| text_shadow_horizontal_length | 0em |

| text_shadow_vertical_length | 0em |

| text_shadow_blur_strength | 0em |

| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| disabled | off |

| global_colors_info | {} |

01/06/1974

Execution time: 0.0016 seconds

Execution time: 0.0004 seconds

Execution time: 0.0003 seconds

ACF

| ID | 248770 |

| key | field_6065e069054e6 |

| label | Contributore |

| name | contributore |

| prefix | acf |

| type | radio |

| value | Lettere Meridiane |

| menu_order | 27 |

| parent | 248747 |

| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |

| show_column_weight | 1000 |

| choices | Array ( [Sconosciuto] => Sconosciuto [ANPI] => ANPI [Antonio Manganiello] => Antonio Manganiello [Auser] => Auser [auser] => auser [Cgil] => Cgil [Fondazione della Camera dei Deputati] => Fondazione cella Camera dei Deputati [Fondazione Foa] => Fondazione Foa [Fondazione Gramsci Puglia] => Fondazione Gramsci Puglia [Lega di ...] => Lega di ... [Lettere Meridiane] => Lettere Meridiane [L'Unita'] => L'Unita' [Matteo Carella] => Matteo Carella [Michele Galante] => Michele Galante [Michele Magno] => Michele Magno [Severino Cannelonga] => Severino Cannelonga [Spi Cgil] => Spi Cgil [Sudest] => Sudest [Michele Di Stefano] => Michele Di Stefano [Franco Acquaviva] => Franco Acquaviva [Geppe Inserra] => Geppe Inserra [Lucio Dell'Accio] => Lucio Dell'Accio [Michele Casalucci] => Michele Casalucci [Archivio della Memoria Ritrovata] => Archivio della Memoria Ritrovata [Peperoncino Rosso] => Peperoncino Rosso [Rinascita] => Rinascita [Istituto Luce] => Istituto Luce [Carlo Inserra] => Carlo Inserra [Tonio Sereno] => Tonio Sereno [Gino Annolfi] => Gino Annolfi [Maurizio Carmeno] => Maurizio Carmeno [Fabio Castrignano] => Fabio Castrignano [Lello Saracino] => Lello Saracino [Leo Di Castro] => Leo Di Castro [Carmine Muggeo] => Carmine Muggeo [Auser di Castelnuovo della Daunia] => Auser di Castelnuovo della Daunia [Donato Renzulli] => Donato Renzulli [Auser San Severo] => Auser San Severo [Sabatino Aldo] => Sabatino Aldo ) |

| other_choice | 1 |

| save_other_choice | 1 |

| layout | horizontal |

| return_format | value |

| _name | contributore |

| _valid | 1 |

Module Settings

| custom_identifier | contributore |

| acf_name | field_6065e069054e6 |

| is_author_acf_field | off |

| post_object_acf_name | none |

| author_field_type | author_post |

| linked_user_acf_name | none |

| type_taxonomy_acf_name | none |

| acf_tag | p |

| show_label | off |

| label_seperator | : |

| visibility | on |

| empty_value_option | hide_module |

| element_in_section | off |

| use_icon | off |

| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |

| use_circle | off |

| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |

| use_circle_border | off |

| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |

| use_icon_font_size | off |

| icon_image_placement | left |

| image_mobile_stacking | initial |

| return_format | array |

| auto_detect_video_audio | on |

| image_link_url | off |

| image_link_url_acf_name | none |

| checkbox_style | array |

| checkbox_radio_return | label |

| checkbox_radio_value_type | off |

| checkbox_radio_link | off |

| link_button | off |

| email_subject | none |

| email_body_after | none |

| add_css_class | off |

| add_css_loop_layout | off |

| add_css_class_selector | body |

| link_new_tab | on |

| link_name_acf | off |

| link_name_acf_name | none |

| url_link_icon | off |

| url_as_image | off |

| image_size | full |

| image_full_width | off |

| true_false_condition | off |

| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |

| true_false_text_true | True |

| true_false_text_false | False |

| is_audio | off |

| is_video | off |

| video_keep_aspect_ratio | on |

| video_loop | on |

| video_autoplay | on |

| make_video_background | off |

| video_background_size | cover |

| is_oembed_video | off |

| defer_video | off |

| defer_video_icon | I||divi||400 |

| video_icon_font_size | off |

| pretify_text | off |

| pretify_seperator | , |

| number_decimal | . |

| show_value_if_zero | off |

| text_image | off |

| is_options_page | off |

| is_repeater_loop_layout | off |

| linked_post_style | custom |

| link_post_seperator | , |

| link_to_post_object | on |

| link_to_post_object_new_tab | off |

| loop_layout | none |

| columns | 4 |

| columns_tablet | 2 |

| columns_mobile | 1 |

| user_field_return | display_name |

| link_to_author_page | off |

| repeater_dyn_btn_acf | none |

| button_alignment | center |

| text_before_position | same_line |

| label_position | same_line |

| vertical_alignment | middle |

| admin_label | contributore |

| _builder_version | 4.24.0 |

| title_css_text_align | left |

| title_css_text_color | #000000 |

| title_css_font_size | 10px |

| title_css_letter_spacing | 0px |

| title_css_line_height | 1em |

| acf_label_css_text_align | left |

| acf_label_css_text_color | #000000 |

| acf_label_css_font_size | 10px |

| acf_label_css_letter_spacing | 0px |

| acf_label_css_line_height | 1em |

| label_css_font | |600||||||| |

| label_css_text_align | left |

| label_css_text_color | #000000 |

| label_css_font_size | 11px |

| label_css_letter_spacing | 0px |

| text_before_css_font_size | 14px |

| text_before_css_letter_spacing | 0px |

| text_before_css_line_height | 1em |

| seperator_font_size | 14px |

| seperator_letter_spacing | 0px |

| seperator_line_height | 1em |

| relational_field_item_font_size | 14px |

| relational_field_item_letter_spacing | 0px |

| relational_field_item_line_height | 1em |

| background_enable_color | on |

| use_background_color_gradient | off |

| background_color_gradient_repeat | off |

| background_color_gradient_type | linear |

| background_color_gradient_direction | 180deg |

| background_color_gradient_direction_radial | center |

| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |

| background_color_gradient_unit | % |

| background_color_gradient_overlays_image | off |

| background_color_gradient_start | #2b87da |

| background_color_gradient_start_position | 0% |

| background_color_gradient_end | #29c4a9 |

| background_color_gradient_end_position | 100% |

| background_enable_image | on |

| parallax | off |

| parallax_method | on |

| background_size | cover |

| background_image_width | auto |

| background_image_height | auto |

| background_position | center |

| background_horizontal_offset | 0 |

| background_vertical_offset | 0 |

| background_repeat | no-repeat |

| background_blend | normal |

| background_enable_video_mp4 | on |

| background_enable_video_webm | on |

| allow_player_pause | off |

| background_video_pause_outside_viewport | on |

| background_enable_pattern_style | off |

| background_pattern_style | polka-dots |

| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |

| background_pattern_size | initial |

| background_pattern_width | auto |

| background_pattern_height | auto |

| background_pattern_repeat_origin | top_left |

| background_pattern_horizontal_offset | 0 |

| background_pattern_vertical_offset | 0 |

| background_pattern_repeat | repeat |

| background_pattern_blend_mode | normal |

| background_enable_mask_style | off |

| background_mask_style | layer-blob |

| background_mask_color | #ffffff |

| background_mask_aspect_ratio | landscape |

| background_mask_size | stretch |

| background_mask_width | auto |

| background_mask_height | auto |

| background_mask_position | center |

| background_mask_horizontal_offset | 0 |

| background_mask_vertical_offset | 0 |

| background_mask_blend_mode | normal |

| custom_button | off |

| button_text_size | 18 |

| button_bg_use_color_gradient | off |

| button_bg_color_gradient_repeat | off |

| button_bg_color_gradient_type | linear |

| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |

| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |

| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |

| button_bg_color_gradient_unit | % |

| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |

| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |

| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |

| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |

| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |

| button_bg_enable_image | on |

| button_bg_parallax | off |

| button_bg_parallax_method | on |

| button_bg_size | cover |

| button_bg_image_width | auto |

| button_bg_image_height | auto |

| button_bg_position | center |

| button_bg_horizontal_offset | 0 |

| button_bg_vertical_offset | 0 |

| button_bg_repeat | no-repeat |

| button_bg_blend | normal |

| button_bg_enable_video_mp4 | on |

| button_bg_enable_video_webm | on |

| button_bg_allow_player_pause | off |

| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |

| button_use_icon | on |

| button_icon_placement | right |

| button_on_hover | on |

| positioning | none |

| position_origin_a | top_left |

| position_origin_f | top_left |

| position_origin_r | top_left |

| text_orientation | left |

| width | auto |

| max_width | none |

| module_alignment | left |

| min_height | auto |

| height | auto |

| max_height | none |

| custom_margin | ||||false|true |

| custom_padding | ||||true|false |

| filter_hue_rotate | 0deg |

| filter_saturate | 100% |

| filter_brightness | 100% |

| filter_contrast | 100% |

| filter_invert | 0% |

| filter_sepia | 0% |

| filter_opacity | 100% |

| filter_blur | 0px |

| mix_blend_mode | normal |

| animation_style | none |

| animation_direction | center |

| animation_duration | 1000ms |

| animation_delay | 0ms |

| animation_intensity_slide | 50% |

| animation_intensity_zoom | 50% |

| animation_intensity_flip | 50% |

| animation_intensity_fold | 50% |

| animation_intensity_roll | 50% |

| animation_starting_opacity | 0% |

| animation_speed_curve | ease-in-out |

| animation_repeat | once |

| hover_transition_duration | 300ms |

| hover_transition_delay | 0ms |

| hover_transition_speed_curve | ease |

| link_option_url_new_window | off |

| sticky_position | none |

| sticky_offset_top | 0px |

| sticky_offset_bottom | 0px |

| sticky_limit_top | none |

| sticky_limit_bottom | none |

| sticky_offset_surrounding | on |

| sticky_transition | on |

| motion_trigger_start | middle |

| hover_enabled | 0 |

| label_css_font_size_tablet | 10px |

| label_css_font_size_phone | 10px |

| label_css_font_size_last_edited | on|phone |

| title_css_text_shadow_style | none |

| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |

| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |

| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| acf_label_css_text_shadow_style | none |

| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |

| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |

| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| label_css_text_shadow_style | none |

| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |

| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |

| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| text_before_css_text_shadow_style | none |

| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |

| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |

| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| seperator_text_shadow_style | none |

| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |

| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |

| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| relational_field_item_text_shadow_style | none |

| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |

| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |

| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| button_text_shadow_style | none |

| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |

| button_text_shadow_vertical_length | 0em |

| button_text_shadow_blur_strength | 0em |

| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| box_shadow_style | none |

| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |

| box_shadow_position | outer |

| box_shadow_style_button | none |

| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |

| box_shadow_position_button | outer |

| text_shadow_style | none |

| text_shadow_horizontal_length | 0em |

| text_shadow_vertical_length | 0em |

| text_shadow_blur_strength | 0em |

| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |

| disabled | off |

| global_colors_info | {} |

Lettere Meridiane

Execution time: 0.0014 seconds

ACF

| ID | 248775 |

| key | field_6065e069055fb |

| label | Localizzazione |

| name | localizzazione |

| prefix | acf |

| type | radio |

| value | Foggia |

| menu_order | 21 |

| instructions | Se non si conosce l'esatta località, indicare la zona (ad es. Gargano, Monti Dauni, Capitanata, Puglia...) |

| required | 1 |

| parent | 248747 |

| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |

| show_column_weight | 1000 |

| choices | Array ( [Sconosciuta] => Sconosciuta [Ascoli Satriano] => Ascoli Satriano [Cerignola] => Cerignola [Foggia] => Foggia [Gargano] => Gargano [Italia] => Italia [Lucera] => Lucera [Manfredonia] => Manfredonia [Monteleone di Puglia] => Monteleone di Puglia [Monti Dauni] => Monti Dauni [Provincia di Foggia] => Provincia di Foggia [Puglia] => Puglia [Riccione] => Riccione [Roma] => Roma [San Giovanni Rotondo] => San Giovanni Rotondo [San Nicandro Garganico] => San Nicandro Garganico [San Paolo di Civitate] => San Paolo di Civitate [San Severo] => San Severo [Torremaggiore] => Torremaggiore [Candela] => Candela [Ischitella] => Ischitella [San Paolo Civitate] => San Paolo Civitate [Bari] => Bari [Orta Nova] => Orta Nova [Bovino] => Bovino [Trinitapoli] => Trinitapoli [Napoli] => Napoli [Milano] => Milano [Castelluccio dei Sauri] => Castelluccio dei Sauri [Castelnuovo della Daunia] => Castelnuovo della Daunia ) |

| other_choice | 1 |

| save_other_choice | 1 |

| layout | horizontal |

| return_format | value |

| _name | localizzazione |

| _valid | 1 |

Module Settings

| custom_identifier | luogo |

| acf_name | field_6065e069055fb |

| is_author_acf_field | off |

| post_object_acf_name | none |

| author_field_type | author_post |

| linked_user_acf_name | none |

| type_taxonomy_acf_name | none |

| acf_tag | p |

| show_label | off |

| label_seperator | : |

| visibility | on |

| empty_value_option | hide_module |

| element_in_section | off |

| use_icon | off |

| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |

| use_circle | off |

| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |

| use_circle_border | off |

| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |

| use_icon_font_size | off |

| icon_image_placement | left |

| image_mobile_stacking | initial |

| return_format | array |

| auto_detect_video_audio | on |

| image_link_url | off |

| image_link_url_acf_name | none |

| checkbox_style | array |

| checkbox_radio_return | label |

| checkbox_radio_value_type | off |

| checkbox_radio_link | off |

| link_button | off |

| email_subject | none |

| email_body_after | none |

| add_css_class | off |

| add_css_loop_layout | off |

| add_css_class_selector | body |

| link_new_tab | on |

| link_name_acf | off |

| link_name_acf_name | none |

| url_link_icon | off |

| url_as_image | off |

| image_size | full |

| image_full_width | off |

| true_false_condition | off |

| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |

| true_false_text_true | True |

| true_false_text_false | False |

| is_audio | off |

| is_video | off |

| video_keep_aspect_ratio | on |

| video_loop | on |

| video_autoplay | on |

| make_video_background | off |

| video_background_size | cover |

| is_oembed_video | off |

| defer_video | off |

| defer_video_icon | I||divi||400 |

| video_icon_font_size | off |

| pretify_text | off |

| pretify_seperator | , |

| number_decimal | . |

| show_value_if_zero | off |

| text_image | off |

| is_options_page | off |

| is_repeater_loop_layout | off |

| linked_post_style | custom |

| link_post_seperator | , |

| link_to_post_object | on |

| link_to_post_object_new_tab | off |

| loop_layout | none |

| columns | 4 |

| columns_tablet | 2 |

| columns_mobile | 1 |

| user_field_return | display_name |

| link_to_author_page | off |

| repeater_dyn_btn_acf | none |

| button_alignment | right |

| text_before_position | same_line |

| label_position | same_line |

| vertical_alignment | middle |

| admin_label | luogo |

| _builder_version | 4.24.0 |

| _module_preset | default |

| title_css_text_align | left |

| title_css_text_color | #000000 |

| title_css_font_size | 9px |

| title_css_letter_spacing | 0px |